- トップページ

- ブログ

- パロ!!PARO

- パロフォトコンテスト

- パロ ハンドラーコース専用

- パロ!中級コース会員専用

- パロ!初級コース会員専用

- ★パロ ニュース★

- パロトレーナー養成コース開催報告

- パロハンドラー研修会開催報告

- パロ 栃木活動報告

- もしバナ倶楽部の開催報告★

- ハッピーネットセミナーレポート

- ★☆★セミナー開催レポート!

- パロ★ご報告★

- だれでもピアノ®研究

- ソーネおおぞね・ゆいま~る大曽根

- ニュースレター(暮らしびと大曽根)

- 堀塾 ニュースレター

- 新聞,雑誌,リーフレットに掲載されました!

- 日総研 オンラインセミナー

- 日総研 Web版掲載記事

- 広島市健康づくりセンター

- ラジオ・ニュースでも放送されました

- 入会のご案内

- 会員からの耳より情報

- お問合わせ

- 組織概要

- 定款

- 収支・事業報告

- 笑み筋体操

- 書籍について

- 商標登録

- トップページ

- ブログ

- パロ!!PARO

- パロフォトコンテスト

- パロ ハンドラーコース専用

- パロ!中級コース会員専用

- パロ!初級コース会員専用

- ★パロ ニュース★

- パロトレーナー養成コース開催報告

- パロハンドラー研修会開催報告

- パロ 栃木活動報告

- もしバナ倶楽部の開催報告★

- ハッピーネットセミナーレポート

- ★☆★セミナー開催レポート!

- パロ★ご報告★

- だれでもピアノ®研究

- ソーネおおぞね・ゆいま~る大曽根

- ニュースレター(暮らしびと大曽根)

- 堀塾 ニュースレター

- 新聞,雑誌,リーフレットに掲載されました!

- 日総研 オンラインセミナー

- 日総研 Web版掲載記事

- 広島市健康づくりセンター

- ラジオ・ニュースでも放送されました

- 入会のご案内

- 会員からの耳より情報

- お問合わせ

- 組織概要

- 定款

- 収支・事業報告

- 笑み筋体操

- 書籍について

- 商標登録

【開催報告】もしバナ俱楽部活動報告

愛知淑徳大学 健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 1年の方々に

もしバナゲームを体験していただきました。

(一社)ハッピーネットの理事でもある加藤憲先生、堀先生、大阪から臼井啓子さん、上村久美子さん 岩橋美智代さんの3名の方々と、中村智栄の5名で紹介いたしました。

初めに堀先生より、ハッピーネットの紹介をしました。

次にもしバナ俱楽部「もしバナゲーム」の説明と体験をてもらいました。

加藤先生から「将来医療従事者になる学生に、根拠に基づいた医療を提供するための知識や技術を4年間で学ぶけれども、それを届ける患者はそれぞれ名前を持ち生活している違う人びとなんだということを理解してほしい」という想いを伝えられ、学生さんたちに「価値観 内なる確認と外からの変容」を体験いただきました。

参加学生の振り返りのコメントには、

「他者との対話の中で価値観の違いが分かった。それぞれの価値があり大切にしなければならないと思った。「一度捨てたカードをまた拾うこともあり迷った。2回のゲームを行ったが1回目と2回目は余命半年と余命2週間と設定が変わったため、選んだカードが変わったその時々によって選択が変わることを知った」

人それぞれの価値観があり、それは尊重されることであることその時々により1度決めた意思決定も揺らぎがあり変わっていいことそして医療従事者や介護従事者としてはその都度寄り添い続けてほしいことなどお伝えすることできました。

学生1年生には、もしもの時がほど遠く、考えられるのかと心配しておりましたが、どのグループも活発な対話がなされていました。

😃今後ももしバナ倶楽部として、ご縁をいただいた場での「もしバナゲーム」を開催させていただきます😃

ご興味・体験してみたい方は当ホームページのお問い合わせサイトよりご連絡をお願い致します。

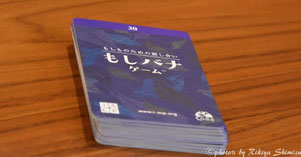

☘️☘️もしバナゲーム(ヨシダルール)とは☘️☘️

余命6か月と言われたら、あなたはどう過ごしたいですか?

だれもが大切なことだとわかっていても、なんとなく

「縁起でもないから」という理由で、避ける人が多いと思います。

もしバナカードはゲームとして、気軽に、そんな難しい話題を考えたり、話し合ったりすることができます。

1セットには36枚のカードが入ってい ます。そのうち35枚には、重病のとき や死の間際に「大事なこと」として人 がよく口にする言葉が書いてあります。

<全国介護者支援団体連合会リーダー研修>

「ケアラーアセスメントガイド」について学びました。

堀先生もかかわり2018年に作成されたものですが、ケアラーズカフェでの活用のみならず、セルフアセスメントとして、介護者がご自身を見つめ、自らの気づきにもなっているようです。

愛知県春日井市のてとりんさんでは、専門職向け介護者支援講座でも活用されていると伺いました。

専門職に、ケアラーアセスメントを記載いただくと介護者の事を聴けていない事実に気づいていたたける

ケアラーが安心して自分の事を話せるには信頼関係と私の事を話してもいいんだとの安心感があることが大前提、アセスメントを埋める必要はないけどせめてどんな項目があるのか頭にいれつつ、介護者の話に耳を傾けるてほしいとのお話でした。

ケアラーの生活、将来への意向の欄はなかなか埋められない、今でいっぱいいっぱいの方が多い。

だからこそ、ケアラーの話に耳を傾け、対話を繰り返すことで、希望ある未来が書けるようにともに歩む介護者支援の重要性を再認識いたしました。

【開催報告】もしバナ倶楽部活動報告

令和6年1月18日(木)

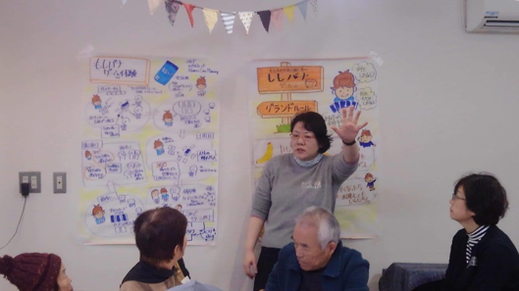

金城学院大学 看護学部にて「もしバナゲーム」を開催しました。

間もなくナーシングセレモニーを迎える学生さん100名の参加ががあり、自己の価値観を見つめなおし、他者の価値観にふれ、違いを知るとともに、それぞれの想いを尊重する気持ちを体感できたようです。

おおよそひと月後には初の医療現場での看護実習に出向く看護学生さん。患者さん・ご家族に寄り添う気持ちの心構えがもしバナゲームを通じて気づきがあったようでした。

講義を行った稲沢厚生病院の看護師であり、(一社)ハッピーネットの新理事でもある那須裕子さんから実習に向けてのアドバイスや期末試験の乗り越え方など沢山のエールを送り、最後は那須さんの好きなエール「イエーイ」で元気をお渡しいたしました。

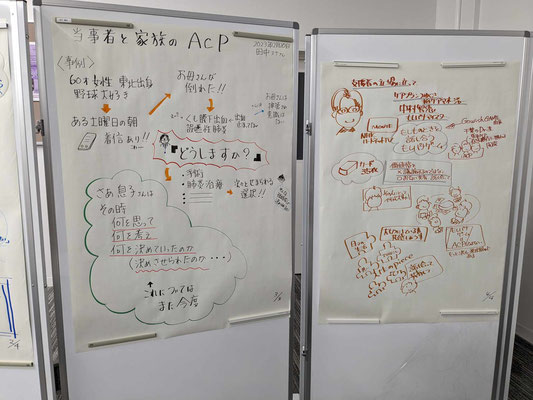

ふくしグラレコむす部東海の田中恵一さんにもご協力いただき、グラフックレコーディングでゲームの可視化を図りました

金城学院大学 看護学部(愛知県)での講演(2023年12月20日(土))

【開催報告】もしバナ倶楽部部長

中村智栄 2023/12

愛知県の金城学院大学 看護学部に もしバナ倶楽部がご依頼を受け、「高齢者のその人らしい人生の終焉を支える必要なしに向き合うための心構えの形成~もしバナゲームを通して~」と題して、看護師のたまごの学生に当事者の想い・家族の立場からの想い・支援者の立場からのお話をしてきました。

そして講義の内容は

グラフックレコーディングにて絵や図式化して共有しました。

次回は令和6年1月18日(木)

もしバナゲーム体験を予定しています。詳細はまたお知らせいたします!!

安城市市民企画講座でもしバナ倶楽部の講座を開催しました。(2021年11月12日、19日開催)

【開催報告】もしバナ倶楽部部長

中村智栄

特定非営利活動法人ingさんより、もしバナ倶楽部にご依頼をいただき、安城市市民企画講座「“縁起でもない”大切なお話しませんか」四回連続講座の第3回、第4回にてカードゲームを通して、人生最終段階における大切にしたい想いと、大切にしたいことを考えるきっかけづくりをお手伝いしてきました。

第1回、第2回の日本の社会状況、医療状況、在宅療養の現状を学んだのち、

第3回「大切にしたいことを大切に」との事で、自分自身を見つめるきっかけにしたい介護としてほしくない介護を選ぶ CLUECARD体験会を開催しました。

参加者の感想

「カードゲームを通じて、日ごろの自分の考えていることの再確認もできました。」

「それぞれ各人、その状況に応じて選ぶカードは変わって来るんですね。今の私は笑っていたいが最終目標」

第4回 「もしバナゲーム〜あなた自身のこれから〜」

講師は那須裕子さん

看護師としての経験やご自身の病の実体験のお話と、もしバナゲームを体験

参加者の感想

「もしバナゲームは初めて体験しましたが、深いと思いました。4回の講座を通して自分の最期は家で過ごしたいという気持ちと、早く準備をしてお金を貯めて施設に入り、家族に迷惑をかけたくないという逆の気持ちが行ったり来たりしています。自分の残りの人生を考えるきっかけとなりました。ありがとうございました。」

☘️☘️もしバナゲームとは☘️☘️

余命6か月と言われたら、あなたはどう過ごしたいですか?

だれもが大切なことだとわかっていても、なんとなく

「縁起でもないから」という理由で、避ける人が多いと思います。

もしバナカードはゲームとして、気軽に、そんな難しい話題を考えたり、話し合ったりすることができます。

1セットには36枚のカードが入ってい ます。そのうち35枚には、重病のとき や死の間際に「大事なこと」として人 がよく口にする言葉が書いてあります。

☘️☘️CLUE CARDとは☘️☘️

介護が楽しく学べるカードゲーム!

介護職が自分自身のケアを見直すきっかけになる!

現場のチームワーク力が増す!

よりよいチーム・職場を作ることで介護職員の離職率を減らす!

地域や家族、仲間の中で介護について考える機会が持てる!

CLUE とは??

CLUE= 手がかり。

C = CARE 介護の手がかり

L = LOVE 人を愛する手がかり

U = understand 理解する手がかり

E = enjoy 楽しむ手がかり

「余命半年と言われた時にあなたは?」を擬似体験をするもしバナゲー厶

大阪のもしバナかしましシスターズとともに手放すカードと選ぶカード、その都度自分の気持ちを言いながらの進行で、手放したカードをまた拾うことも。

迷いや揺らぎを自分の中で体感しました。

余命半年と言われた時に死ぬ間際を考えがちですが、今日のゲームは、残された時間を生きるためにどう考えるか

まさしく『生きるためのもしバナ!』

どのように放映いただけるか楽しみです。

NHK Eテレの放映は5月26日20時〜予定です。

ぜひご覧下さい。

2/15(日)に、安城市ingハウスここから様で開催いたしました 「もしバナ」ゲームの模様ご報告いたします

「人生会議」のきっかけ作り

安城市 ingハウスここからの松岡代表より元気カフェをご利用してくださっている方と、「人生会議」のきっかけとして、「もしバナ」カードゲームをしたいとお話をいただきました。

令和2年2月15日(土)

10:00~

ハッピーネットもしバナ倶楽部の部員にて、中日新聞に掲載された記事をもとに少しお話。

皆様、「うーん、どれも大事に思うわ。」と気持ちの揺らぎを感じつつ今、大事にしたいことのカードを5枚選ばれました。その後なぜそのカードを選んだかのシェアタイム。

それぞれの価値観を知る機会となりました。

これは あくまでも考えることのきっかけの一つなのです。今日のことですべてが決まるわけではなく、また、時間の経過とともに、選ぶカードも変わってきます。今後も「もしバナ」は定期的に開催予定となっております。

ご興味のある方は、是非ご参加くださいませ。

令和元年11月30日(土) 厚生労働省推進「人生会議」の日

ハッピーネットでは、もしバナ倶楽部「自己決定の基本的理解〜自己決定の哲学〜」が開講されました。

日頃何気なく過ごしている毎日は自己決定の連続。意識した自己決定を繰り返していることで、人生の充実感がアップし人生最終段階においての意思決定の力を養う事ができる。

日本人ならではの個人主義と集団主義の間の考え方自己決定を支える支援者としての心構えなどパースィ看護理論に触れながらの講義は実践に基づき今後の支援に多いに役立つ内容でした。

今回は言葉の空中戦を可視化する技法【グラフィックレコーディング】にて振り返りいたしました。

介護ふくしグラフィックグループ「むす部東海」のすなさん、kannaさんご協力ありがとうございました。

安城市NPO法人ing主催の

ご高齢者"お出かけ見守り隊"養成講座にお呼び頂きハッピ−ネット「もしバナクラブ」にてもしバナゲーム体験会を、開催してきました。

ハッピーネットならでは、準備体操は笑み筋体操

NPO法人ingさんは高齢者支援のみならず、子育て世代やケアラー支援、地域住民の助け合いと高齢者の生きがい作りを実践されています。

ハッピーネットはこれからも応援していきたいと思います。

もしバナ倶楽部 第1回の開催報告です!

2019/10/20(日)13:30-16:00 名古屋大学大幸キャンパスにて

「もしバナゲーム体験会」

講師:ハッピーネット会員 もしバナマイスター 那須裕子先生

令和1年10月20日(日) 名古屋大学大幸キャンパスにおいて、「もしバナゲーム体験会」を開催致しました。

当会員であるiACPもしバナマイスターの那須裕子先生に人生の最終段階における医療.ケアの意思決定のプロセスについて事例を交えてわかり易くお話を伺い、もしバナゲームを体験しました。

那須裕子先生は稲沢厚生病院の医療安全に関わる頼れる看護師さん 病院でのDNRのこと、「もしも」の話をどうすすめるのか、経験に基づいたお話が聞け、身近に考える事ができました。

自らの価値観を知る事や他者の価値観に触れる事ができました。

参加者にはもしバナクラブメンバーで執筆しました日総研の別刷りをプレゼント. もしバナゲームの振り返りと様々な気づきを共有できました。

参加者の声

「参加してとてもよかったです!

色々な考えがある事や揺らいで良い事!など、沢山の気づきがありました。」

もしバナゲームin Nagoya

平成31年3月21日祝日 名古屋市南区特別養護老人ホーム大地の丘笠寺にてアドバンス・ケア・プランニングのきっかけづくりの「もしバナゲーム」の体験会を開催いたしました。

一般社団法人ハッピーネットのご協力を戴き、定員50名を超える多くの方に参加いただき大盛況の会となりました。

当日はハッピーネツト会員であります臼井啓子様 澤田千賀子様 もしバナマイスターを講師にお招きし「余命半年と告知されたら、あなたは何を大切にしたいですか?」とカードを通して考え、「自分の潜在価値観に気づいた」「他者の価値観を知る事ができた」などご感想を寄せていただきました。

皆様には介護者としてあわただしく日々過ごしていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。

「どう生きたいか」は日々続くこと、繰り返し話し合いの機会を持っていただきたいと思います。縁起でもない話ではありますが、必ず皆さんにやってくる最期の時、よりよく生き抜くために「もしバナゲーム」を体験してみませんか

NPO法人健康な脳づくり第6回市民公開講座 2018/12/9